wunderschön

https://www.sternfreunde-muenster.de/dsk.php#

Montag, 3. Dezember 2018

Dienstag, 27. November 2018

Kometen

https://www.youtube.com/watch?v=bbUmpmG3woE Komet auf dem Weg nach innen

https://www.youtube.com/watch?v=cMkCKNznqFM Sterne und Weltraum

https://www.youtube.com/watch?v=T6aGXAhmyzs Rosetta

https://www.youtube.com/watch?v=pq3b0qZAu8o Rosetta bei Gassner

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kometen

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/sl9/comet_images.html Shoemaker-Levy auf Jupiter

https://www.youtube.com/watch?v=cMkCKNznqFM Sterne und Weltraum

https://www.youtube.com/watch?v=T6aGXAhmyzs Rosetta

https://www.youtube.com/watch?v=pq3b0qZAu8o Rosetta bei Gassner

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kometen

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/sl9/comet_images.html Shoemaker-Levy auf Jupiter

Donnerstag, 8. November 2018

Planeten - Eigenschaften

Stellt generelle Informationen zu den acht Planeten unseres Sonnensystems zusammen (Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun). Beginnt mit einem, den ihr intensiver betrachtet, um ihn dem Kurs vorzustellen (Größe, Masse, Zusammensetzung, Atmosphäre, Umlaufzeit, Sonnenabstand, Monde, Besonderheit, ...).

Mögliche Seiten sind

https://www.calsky.com/cs.cgi/Planets/

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Planeten_des_Sonnensystems

oder auch die Seiten der NASA

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planets/marspage.html (hier für den Mars), bzw. allgemein https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/.

Details zu Missionen

https://de.wikipedia.org/wiki/MESSENGER (Merkur)

https://de.wikipedia.org/wiki/Venus_Express (Venus)

https://de.wikipedia.org/wiki/ExoMars und https://de.wikipedia.org/wiki/ExoMars (Mars)

https://de.wikipedia.org/wiki/Juno_(Raumsonde) und https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html (Jupiter)

https://de.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens (Saturn)

https://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_2 (Uranus und Neptun)

Mögliche Seiten sind

https://www.calsky.com/cs.cgi/Planets/

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Planeten_des_Sonnensystems

oder auch die Seiten der NASA

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planets/marspage.html (hier für den Mars), bzw. allgemein https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/.

Details zu Missionen

https://de.wikipedia.org/wiki/MESSENGER (Merkur)

https://de.wikipedia.org/wiki/Venus_Express (Venus)

https://de.wikipedia.org/wiki/ExoMars und https://de.wikipedia.org/wiki/ExoMars (Mars)

https://de.wikipedia.org/wiki/Juno_(Raumsonde) und https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html (Jupiter)

https://de.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens (Saturn)

https://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_2 (Uranus und Neptun)

Mittwoch, 7. November 2018

Montag, 17. September 2018

Sternwarte Laupheim

ab November gibt es wieder öffentliche Beobachtungsabende. Unter der Woche ist das am Mittwoch.

Parallel gibt es an den Mittwochabenden eine Vorführung im Planetarium. Suchen wir uns also einen Termin raus: 7.11. oder 14.11. oder 21.11. oder 28.11. oder 5.12. oder 12.12. oder 19.12.

Parallel gibt es an den Mittwochabenden eine Vorführung im Planetarium. Suchen wir uns also einen Termin raus: 7.11. oder 14.11. oder 21.11. oder 28.11. oder 5.12. oder 12.12. oder 19.12.

Samstag, 7. Juli 2018

Sternegucken

Lieber Kurs,

relativ spontan habe ich mit einigen aus dem Kurs überlegt, dass wir am Montagabend Sterne anschauen gehen. Dann machen wir keinen normalen Unterricht, die GFS können wir privat machen. Wer abends Training oder sonstwas hat, kann ja im nächsten Schuljahr mitgehen, wenn es eine Neuauflage des Kurses gibt. Oder im Dezember, wenn es was im Rahmen der Schülerakademie gibt.

Das Wetter soll gut werden, der Himmel klar, und seit diesem Sommer sind vor allem die Planeten gut zu sehen.

Gegen 22.30 geht Venus unter, Jupiter und Saturn sind dann im Südwesten bzw. -osten, auch schon in der Dämmerung zu sehen. Mars geht etwa um 23.00 auf.

Ich habe einen Ort gesucht, wo wir nach Süden schauen können, und wo da auch wenig Licht ist. Am besten scheint mir das Südende des Beutenlay. (Hungerberg oder Weißgerber haben auch freie Sicht nach Süden, aber dann ist da die Stadt mit viel Licht, was stört). Wenn man also vom Parkplatz oberhalb der Hopfenburg losgeht und sich links hält, bis man da an die Spitze kommt, wo es links zur B465 und rechts zur Bahnlinie runtergeht.

Treffen wir uns also um 3/4 10 abends am Parkplatz am Beutenlay. Dann laufen wir rüber.

Bringt gute Schuhe mit, einigermaßen warme Kleidung. Ich bringe was zu trinken mit (ohne Alk natürlich).

Wer hat, soll ein Fernglas mitbringen. Da sieht man auch schon recht viel, und es hilft bei der Orientierung.

D

relativ spontan habe ich mit einigen aus dem Kurs überlegt, dass wir am Montagabend Sterne anschauen gehen. Dann machen wir keinen normalen Unterricht, die GFS können wir privat machen. Wer abends Training oder sonstwas hat, kann ja im nächsten Schuljahr mitgehen, wenn es eine Neuauflage des Kurses gibt. Oder im Dezember, wenn es was im Rahmen der Schülerakademie gibt.

Das Wetter soll gut werden, der Himmel klar, und seit diesem Sommer sind vor allem die Planeten gut zu sehen.

Gegen 22.30 geht Venus unter, Jupiter und Saturn sind dann im Südwesten bzw. -osten, auch schon in der Dämmerung zu sehen. Mars geht etwa um 23.00 auf.

Ich habe einen Ort gesucht, wo wir nach Süden schauen können, und wo da auch wenig Licht ist. Am besten scheint mir das Südende des Beutenlay. (Hungerberg oder Weißgerber haben auch freie Sicht nach Süden, aber dann ist da die Stadt mit viel Licht, was stört). Wenn man also vom Parkplatz oberhalb der Hopfenburg losgeht und sich links hält, bis man da an die Spitze kommt, wo es links zur B465 und rechts zur Bahnlinie runtergeht.

Treffen wir uns also um 3/4 10 abends am Parkplatz am Beutenlay. Dann laufen wir rüber.

Bringt gute Schuhe mit, einigermaßen warme Kleidung. Ich bringe was zu trinken mit (ohne Alk natürlich).

Wer hat, soll ein Fernglas mitbringen. Da sieht man auch schon recht viel, und es hilft bei der Orientierung.

D

Montag, 2. Juli 2018

Mitte der Milchstraße

Die Sterne im Zentrum der Milchstraße werden von einem sehr stark anziehenden Objekt auf periodische Bahnen gezwungen. Es handelt sich um ein äußerst massereiches schwarzes Loch.

https://www.youtube.com/watch?v=k7xl_zjz0o8

https://www.youtube.com/watch?v=A2jcVusR54E

und andere in der Nähe

https://www.youtube.com/watch?v=JAg9g6UPFP0

https://www.youtube.com/watch?v=k7xl_zjz0o8

https://www.youtube.com/watch?v=A2jcVusR54E

und andere in der Nähe

https://www.youtube.com/watch?v=JAg9g6UPFP0

Mittwoch, 30. Mai 2018

Übungsklausur

Hier endlich die Antworten bzw. Lösungshinweise. Ich war ja in Rokycany und dann gleich selber nochmal verreist. Aber jetzt sind sie da. Ich fange von hinten an, weil wir den Anfang ja noch im Unterricht besprochen hatte.

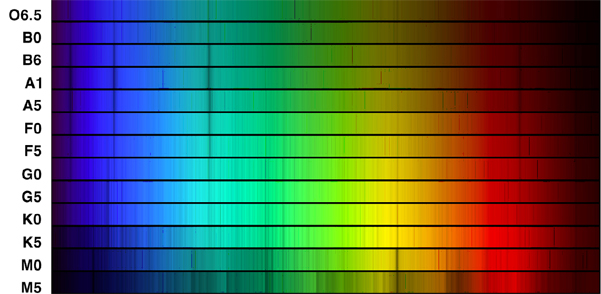

Sternspektren

1 .

Oben heißer, unten kühler.

Je heißer, desto kurzwelliger, siehe Verschiebungsgesetz von Wien.

Der kühlere Stern hat mehr Absorptionslinien, hat also mehr verschiedene Elemente, vor allem Metalle. Die würden bei einem heißen Stern alle zerfallen in einfache Atome (H, He).

Die höherzahligen Elemente entstehen spät in der Sternentwicklung, wenn H und He ausgebrannt sind, rote Riesen.

2.

Dopplereffekt. Bestimmte bekannte Absorptionslinien sind dann verschoben. Rotverschiebung -> Stern entfernt sich. Blau -> Stern nähert sich.

Polarstern

1.

Stativ mit Kamera, Langzeitbelichtung, z.B. 1 Stunde. Alle Sterne machen einen Bogen. Polaris bewegt sich kaum, weil er nah am Pol also nah an der Himmelsachse ist.

2.

M = m - 5 log (L/10pc)

= 2,0 - 5 log(13,2) = - 3,6

P/Ps = 10^(-(-3,6-4,8)/5) = 10^1,68 = 47,9

Polaris strahlt also fast 50-mal so viel Energie pro Zeit ab wie unsere Sonne

3.

Zunächst Flächenverhältnis berechnen. Stefan-Boltzmann P = sigma*A*T^4 umstellen nach

A = P/(sigma*T^4). Dann Polaris ins Verhältnis zur Sonne setzen

A/As = P/Ps * sigma/sigma * Ts^4/T^4

= 47,9 * 1 * (5800/7000)^4 = 22.6

Und dann Verhältnis der Radien A = pi R² bzw. R = (A/pi)^0,5

R/Rs = (A/As)^0,5 * (pi/pi)^0,5

= 4,75 * 1 = 4,75

Polaris ist also fast 5-mal so groß wie unsere Sonne.

Aldebaran

1.

L = 1 pc * 1"/alpha = 1 pc / 0,048 = 21 pc.

Aldebaran liegt also etwa auf halber Strecke zwischen uns und den Hyaden.

2.

M = m - 5 log (L/10pc)

= 0,86 - 5 log(2,1) = -0,75

also viel heller als unsere Sonne mit Ms = 4,8

3.

Wien-Verschiebungsgesetz lambda_max = 2,9 mm K/ T bzw.

T = 1 K * 2,9 mm/ lambda = 3970 K,

also mit knapp 4000 K kühler und röter als unsere Sonne mit Ts = 5800 K

4.

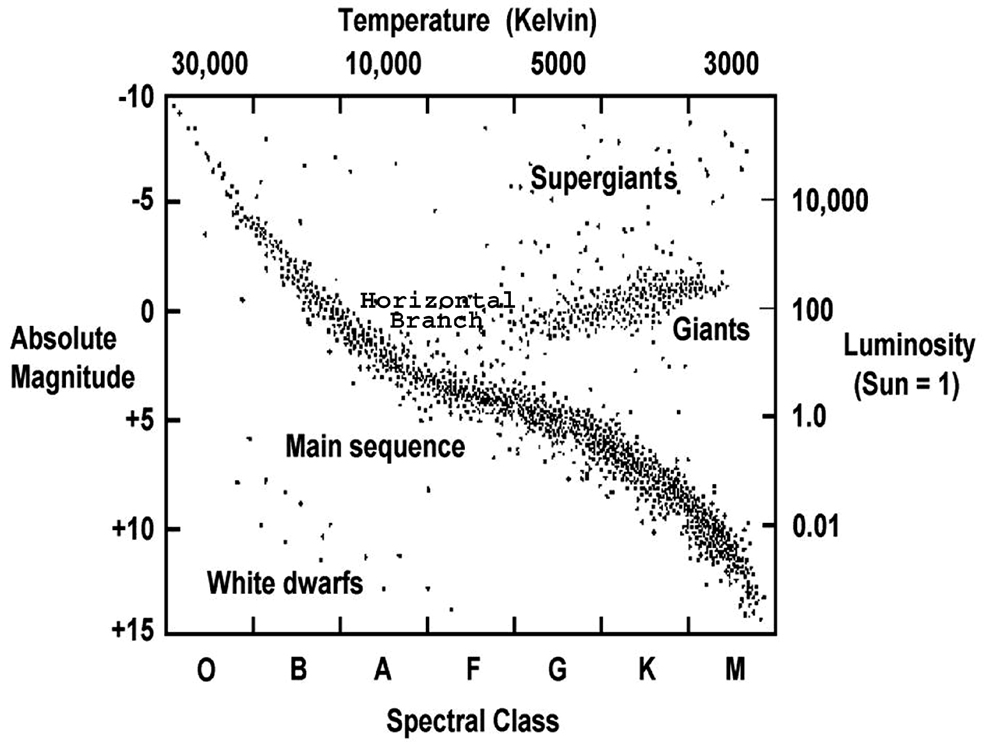

Aldebaran ist rechts oben bei den roten Riesen. Das ist das Endstadium der Sternentwicklung. Er hat die Hauptreihe verlassen. Wasserstoff und Helium sind verbrannt. Je nach Größe erlischt er jetzt oder wird in einer Supernova explodieren.

Sonne

1. Hatten wir. Siehe Aufschrieb, oder auch die hier weiter unten verlinkten Videos.

Inneres Viertel: Kern, da wird fusioniert, H zu He.

Dann grob von 0,25*R bis 0,75*R Strahlungszone. Energie wird dort gestrahlt.

Äußeres Viertel Konvektionszone. Strahlung so abgekühlt, dass sie vom Gas absorbiert wird. Heißes Gas steigt nach außen auf, kühlt ab, sinkt wieder zur Mitte hin.

2. Konvektionszellen. Siehe auch Videos weiter unten.

d = 2 pi R * 5"/360°

= 2 pi 1,5*10^11 m * 3,86*10^-6

= 3,6*10^6 m = 3600 km

also so groß wie Europa.

3. Stefan-Boltzmann P/A = sigma*T^4 umstellen T = (P/A / sigma)^0,25

Tkühl/Theiß = (Pkühl/Pheiß * A/A * sigma/sigma)^0,25

= (0,8 * 1 * 1)^0,25 = 0,946

also gut 5% kühler als das aufsteigende Gas

4.

Habe ich schon groß unter 2 beschrieben. Dopplereffekt. Absorptionslinien von H oder He sind dort verschoben. Typische Geschwindigkeit ist v = 1 km/s.

Sternspektren

1 .

Oben heißer, unten kühler.

Je heißer, desto kurzwelliger, siehe Verschiebungsgesetz von Wien.

Der kühlere Stern hat mehr Absorptionslinien, hat also mehr verschiedene Elemente, vor allem Metalle. Die würden bei einem heißen Stern alle zerfallen in einfache Atome (H, He).

Die höherzahligen Elemente entstehen spät in der Sternentwicklung, wenn H und He ausgebrannt sind, rote Riesen.

2.

Dopplereffekt. Bestimmte bekannte Absorptionslinien sind dann verschoben. Rotverschiebung -> Stern entfernt sich. Blau -> Stern nähert sich.

Polarstern

1.

Stativ mit Kamera, Langzeitbelichtung, z.B. 1 Stunde. Alle Sterne machen einen Bogen. Polaris bewegt sich kaum, weil er nah am Pol also nah an der Himmelsachse ist.

2.

M = m - 5 log (L/10pc)

= 2,0 - 5 log(13,2) = - 3,6

P/Ps = 10^(-(-3,6-4,8)/5) = 10^1,68 = 47,9

Polaris strahlt also fast 50-mal so viel Energie pro Zeit ab wie unsere Sonne

3.

Zunächst Flächenverhältnis berechnen. Stefan-Boltzmann P = sigma*A*T^4 umstellen nach

A = P/(sigma*T^4). Dann Polaris ins Verhältnis zur Sonne setzen

A/As = P/Ps * sigma/sigma * Ts^4/T^4

= 47,9 * 1 * (5800/7000)^4 = 22.6

Und dann Verhältnis der Radien A = pi R² bzw. R = (A/pi)^0,5

R/Rs = (A/As)^0,5 * (pi/pi)^0,5

= 4,75 * 1 = 4,75

Polaris ist also fast 5-mal so groß wie unsere Sonne.

Aldebaran

1.

L = 1 pc * 1"/alpha = 1 pc / 0,048 = 21 pc.

Aldebaran liegt also etwa auf halber Strecke zwischen uns und den Hyaden.

2.

M = m - 5 log (L/10pc)

= 0,86 - 5 log(2,1) = -0,75

also viel heller als unsere Sonne mit Ms = 4,8

3.

Wien-Verschiebungsgesetz lambda_max = 2,9 mm K/ T bzw.

T = 1 K * 2,9 mm/ lambda = 3970 K,

also mit knapp 4000 K kühler und röter als unsere Sonne mit Ts = 5800 K

4.

Aldebaran ist rechts oben bei den roten Riesen. Das ist das Endstadium der Sternentwicklung. Er hat die Hauptreihe verlassen. Wasserstoff und Helium sind verbrannt. Je nach Größe erlischt er jetzt oder wird in einer Supernova explodieren.

Sonne

1. Hatten wir. Siehe Aufschrieb, oder auch die hier weiter unten verlinkten Videos.

Inneres Viertel: Kern, da wird fusioniert, H zu He.

Dann grob von 0,25*R bis 0,75*R Strahlungszone. Energie wird dort gestrahlt.

Äußeres Viertel Konvektionszone. Strahlung so abgekühlt, dass sie vom Gas absorbiert wird. Heißes Gas steigt nach außen auf, kühlt ab, sinkt wieder zur Mitte hin.

2. Konvektionszellen. Siehe auch Videos weiter unten.

d = 2 pi R * 5"/360°

= 2 pi 1,5*10^11 m * 3,86*10^-6

= 3,6*10^6 m = 3600 km

also so groß wie Europa.

3. Stefan-Boltzmann P/A = sigma*T^4 umstellen T = (P/A / sigma)^0,25

Tkühl/Theiß = (Pkühl/Pheiß * A/A * sigma/sigma)^0,25

= (0,8 * 1 * 1)^0,25 = 0,946

also gut 5% kühler als das aufsteigende Gas

4.

Habe ich schon groß unter 2 beschrieben. Dopplereffekt. Absorptionslinien von H oder He sind dort verschoben. Typische Geschwindigkeit ist v = 1 km/s.

Montag, 30. April 2018

Milchstraße

Adam Elsheimer, Flucht nach Ägypten, 1609, gemalt in Rom, heute: München, Alte Pinakothek

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Adam_Elsheimer_-_Die_Flucht_nach_%C3%84gypten_%28Alte_Pinakothek%29_2.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Adam_Elsheimer_-_Die_Flucht_nach_%C3%84gypten_%28Alte_Pinakothek%29_2.jpg

Suche nach Exoplaneten

TESS-Mission

https://www.youtube.com/watch?v=Q4KjvPIbgMI

Katalog der bisher gefundenen Exoplaneten

http://exoplanet.eu/

Milchstraße

Aus den bekannten Daten kann man einen Aufsicht konstruieren. Wie würde unsere Galaxie aussehen, wenn wir von "oben" draufschauen könnten.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/236084main_MilkyWay-full-annotated.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/236084main_MilkyWay-full-annotated.jpg

Montag, 23. April 2018

Montag, 16. April 2018

Montag, 9. April 2018

Interstellare Materie

Dunkelnebel, absorbiert Licht

Pferdekopfnebel, unterhalb des linken (östlichen) Gürtelsterns von Orion (zeta Orionis)

http://tdc-www.harvard.edu/plates/gallery/b02312.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Barnard_33.jpg

Reflexionsnebel, wird von einem Stern angestrahlt

NGC 1435, bei Merope in den Pleiaden (die Mucken am Hintern des Stiers)

http://www.messier.seds.org/Pics/Jpg/m45merope.jpg

Emissionsnebel, wird von einem Stern zum Leuchten angeregt

Orionnebel, M42 im Schwert des Orion

https://apod.nasa.gov/apod/image/1511/OrionNebula_Hancock_4028.jpg

Pferdekopfnebel, unterhalb des linken (östlichen) Gürtelsterns von Orion (zeta Orionis)

http://tdc-www.harvard.edu/plates/gallery/b02312.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Barnard_33.jpg

Reflexionsnebel, wird von einem Stern angestrahlt

NGC 1435, bei Merope in den Pleiaden (die Mucken am Hintern des Stiers)

http://www.messier.seds.org/Pics/Jpg/m45merope.jpg

Emissionsnebel, wird von einem Stern zum Leuchten angeregt

Orionnebel, M42 im Schwert des Orion

https://apod.nasa.gov/apod/image/1511/OrionNebula_Hancock_4028.jpg

Montag, 19. März 2018

Sternspektren klassifizieren

hier eine Seite der Harvard-Universität, auf deren Arbeit die Klassifizierung zurückgeht:

http://chandra.harvard.edu/edu/formal/variable_stars/bg_info.html

Beispiele von Spektren auf der Seite oben

und drei ausgewählte Spektren von der Seite von Chris North an der Uni Cardiff http://blogs.cardiff.ac.uk/chrisnorth/2015/09/13/illustrative-images-and-diagrams/

und hier das Hertzsprung-Russell-Diagramm von der Seite

und auch nochmal von Chris North

und hier die Übersicht auf leifiphysik.de

https://www.leifiphysik.de/astronomie/fixsterne/spektralklassen

http://chandra.harvard.edu/edu/formal/variable_stars/bg_info.html

Beispiele von Spektren auf der Seite oben

und drei ausgewählte Spektren von der Seite von Chris North an der Uni Cardiff http://blogs.cardiff.ac.uk/chrisnorth/2015/09/13/illustrative-images-and-diagrams/

und hier das Hertzsprung-Russell-Diagramm von der Seite

und auch nochmal von Chris North

und hier die Übersicht auf leifiphysik.de

https://www.leifiphysik.de/astronomie/fixsterne/spektralklassen

Montag, 12. März 2018

Listen von Sternen

- Sortiert nach Helligkeit: http://atlasoftheuniverse.com/stars.html

- Sortiert nach Nähe zu Sonne bzw. uns auf der Erde:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_n%C3%A4chsten_extrasolaren_Systeme

Montag, 5. Februar 2018

Absorption und Emission

in Atomen, wenn Elektronen ihre Energiezustände wechseln

https://phet.colorado.edu/de/simulation/legacy/hydrogen-atom

Hier nochmal die Zustände visualisiert

https://www.geogebra.org/m/ewkutzpC

https://phet.colorado.edu/de/simulation/legacy/hydrogen-atom

Hier nochmal die Zustände visualisiert

https://www.geogebra.org/m/ewkutzpC

Abonnieren

Posts (Atom)